参考書を分解して後悔しない?

分解後の参考書をどのように修復すればいい?

参考書を分割するメリットは?

こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

参考書の分解に対する不安や疑問、後悔するかもしれないという思いは、多くの方が抱くものです。

そこでこの記事では、参考書を分解するメリットや具体的な方法、そして後悔しないための修復方法について詳しくお伝えします。

以下のポイントで1つでも気になることがある人は、ぜひこの記事をお読みください。

- 参考書を分解するメリット

- 分解方法の具体的なステップ

- 修復方法とアイテムの選び方

目次

参考書を分解するメリットとデメリット【後悔しないために】

- 持ち運びが楽になり、勉強の効率が上がる

- 分割することで心理的なハードルが下がり、集中力が増す

- 薄くなることで達成感を得やすくなる

- 分解の際に失敗すると後悔する可能性がある

- 分解した参考書を修復する方法も知っておくと便利

参考書を分解するメリットとは?

参考書を分解することで得られる主なメリットは、学習の効率化と携帯性の向上です。

分厚い参考書をそのまま持ち歩くのは不便ですが、分割することで軽くなり、外出先での学習が容易になります。

例えば、電車やバスの移動中に分割した部分だけを持ち歩くことで、短時間の隙間時間でも勉強する習慣が身につきます。

また、分厚い参考書を見るだけで勉強に対するハードルを感じてしまうこともありますが、薄く分割することで、「この部分だけやればいい」という達成感が得られ、勉強に対するモチベーションが向上します。

これにより、繰り返しの学習が容易になり、効果的な復習が可能になります。

参考書を分解するデメリットはある?

一方で、参考書を分解することにはデメリットも存在します。

まず、分解する際にカッターやハサミを使うことで、誤ってページを傷つけてしまうリスクがあります。

また、分解後にページがバラバラになり、整理が難しくなる場合もあります。

そのため、分解した部分を失くしてしまったり、順番が分からなくなってしまったりすることも考えられます。

さらに、分解後の参考書を補修するためには、製本テープやボンドなどのアイテムが必要になります。

これらを使用しても、完全に元の状態に戻すことは難しい場合があり、補修に手間がかかることもデメリットです。

分解した参考書を使う際に注意すべきポイント

参考書を分解する際には、いくつかの注意点があります。

まず、どの部分を分割するかをしっかりと計画しておくことが重要です。

必要な部分を的確に分割することで、効率的に学習を進めることができます。

また、分割後のページがバラバラにならないよう、しっかりとまとめておく工夫が必要です。

クリアファイルやバインダーを使用して、分割したページを整理整頓しておくと便利です。

さらに、分解する際には、カッターやハサミでの切り口がきれいに仕上がるよう、慎重に作業を進めることが求められます。

これらのポイントに注意すれば、参考書を効果的に活用できるようになります。

参考書を分解する具体的な方法と手順【成功の秘訣】

- カッターやボンド、テープを使用した具体的な分解手順

- 4ステップの方法で簡単にきれいに分解できる

- 内側からカットすることで失敗を防ぐ

- 分割後の修復に備えてボンドやテープを準備する

- 製本テープで背表紙を補強し、タイトルを記入すると管理しやすい

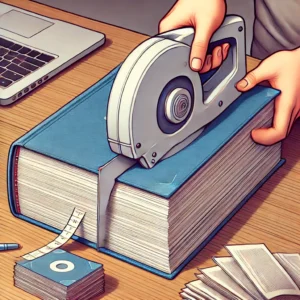

参考書を分解するための準備物とは?

参考書を分解する際には、いくつかの道具が必要です。

まず、カッターやハサミは必須アイテムで、ページをきれいに分割するために使います。

また、机やテーブルを傷つけないためにカッティングボードを用意しておくと安心です。

分解後の補修には、製本テープや木工用ボンドが役立ちます。

製本テープは背表紙部分を補強するために使用し、木工用ボンドはページの結合部分を補強するために使います。

さらに、セロテープも細かい補修に便利です。

これらのアイテムを事前に準備しておくことで、スムーズに分解作業を進めることができます。

参考書を分解する4つのステップ

参考書を分解する具体的な手順は、以下の4つのステップに分かれます。

まず、分割したい部分を決めて、ページをパラパラとめくりながら跡をつけます。

次に、カッターやハサミを使って内側から3回ほどゆっくりと切り目を入れていきます。

このとき、慎重に作業を進めることで、ページを傷つけるリスクを減らせます。

続いて、内側から真ん中に向かって一気にカッターを入れ、背表紙部分をカットします。

そして最後に、外側からスーッと切って分解完了です。

この4つのステップを順番に進めることで、参考書をきれいに分割することができます。

分解時に注意すべきポイントとトラブル回避法

参考書を分解する際には、いくつかの注意点があります。

特に、カッターを使用する際は、切りすぎや力の入れすぎに注意する必要があります。

万が一、ページを切りすぎてしまった場合は、木工用ボンドやセロテープを使って補修することができます。

また、分割した部分をどのように保管するかも重要です。

バインダーやファイルを使って整理することで、ページがバラバラになることを防げます。

さらに、分解後に見た目を整えるためには、製本テープで背表紙を補強し、そこにタイトルを書き込むことで、元の参考書と同様に扱いやすくなります。

分解後の参考書を後悔しないための補修法【修復ガイド】

- セロテープや製本テープを使って補修する

- 背表紙にタイトルを記入すると管理が楽になる

- 分解に失敗しても修復できる方法を知っておくことが安心

- 教材を効率的に使いこなすための補修アイテムを準備する

- 修復ができれば学習効率も維持できる

補修に必要なアイテムと使い方

分解した参考書を補修するためには、いくつかのアイテムが必要です。

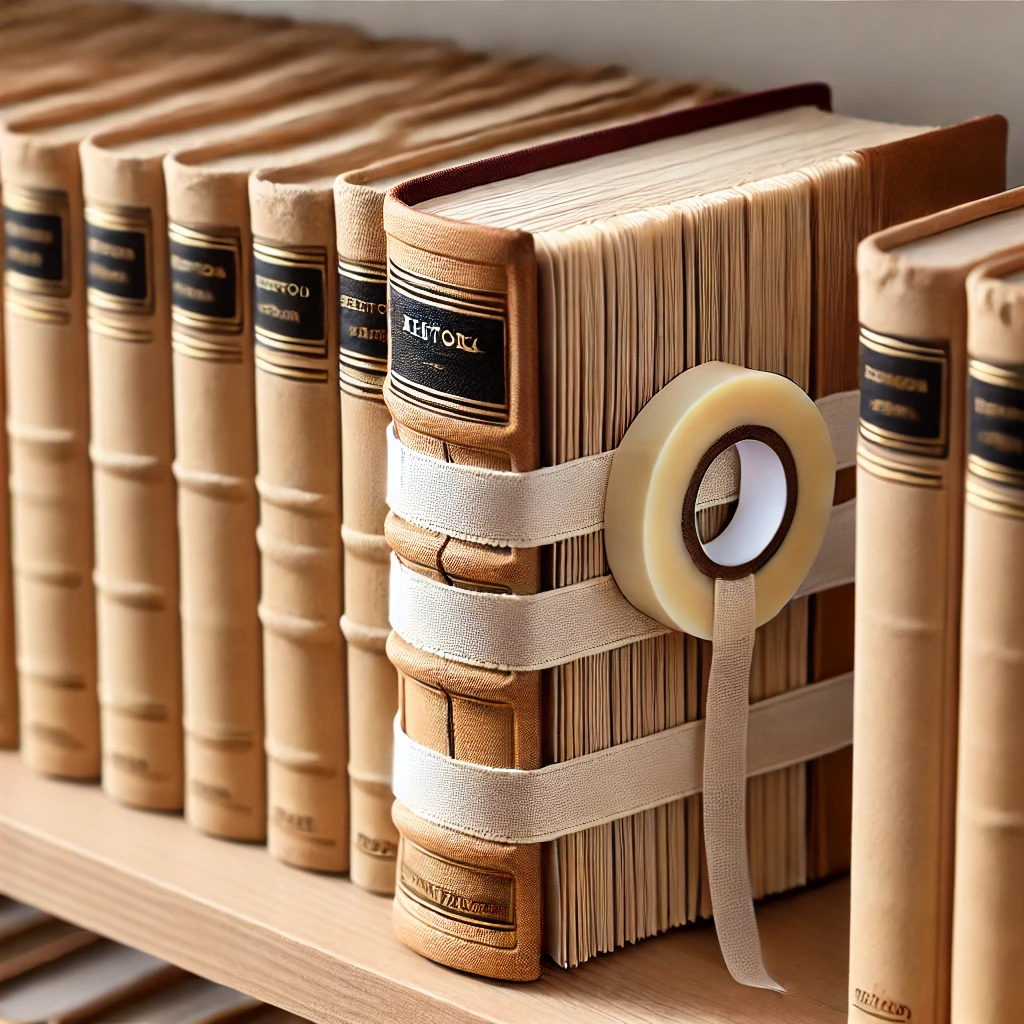

まず、製本テープは背表紙部分を補強するために非常に役立ちます。

特に白い製本テープは、タイトルを書き込むことができるため、後でどの部分を使うか分かりやすくなります。

また、木工用ボンドはページの接合部分をしっかりと固定するために効果的です。

ボンドを使って補修することで、ページが外れにくくなり、長期間にわたって参考書を使用することが可能になります。

さらに、セロテープも細かい部分の補修に便利で、ページの端が折れ曲がったり破れたりした際に役立ちます。

製本テープと木工用ボンドの活用法

製本テープと木工用ボンドを活用することで、分解した参考書をしっかりと補修することができます。

まず、分解後のページをまとめ、背表紙部分に製本テープをしっかりと貼ります。

この際、ページがバラバラにならないよう、テープを丁寧に貼ることがポイントです。

次に、木工用ボンドを使って、切り口や接合部分を補強します。

ボンドを適量使い、余分な部分はティッシュや布で拭き取ることで、きれいに仕上げることができます。

これらの手順を丁寧に行うことで、元の参考書に近い状態に戻すことが可能です。

補修後の参考書を活用するための管理方法

分解して補修した参考書を長期間にわたって活用するためには、適切な管理方法が重要です。

まず、補修した参考書は、バインダーやクリアファイルに入れて保管するとよいでしょう。

これにより、ページがバラバラになることを防ぎ、いつでも取り出して使える状態に保つことができます。

また、製本テープで背表紙にタイトルを記入することで、どの部分がどの教科や内容に対応しているかを一目で把握できるようになります。

さらに、補修した参考書は、日常的に使用することで劣化しやすくなるため、定期的にチェックして、必要に応じて再補修を行うことも大切です。

参考書を分解することのまとめ

- 参考書を分解すると、軽くなり持ち運びやすくなるため、外出先でも勉強がしやすくなる。

- 分厚い参考書を分割することで、心理的な負担が軽減され、勉強に対する集中力が高まる。

- 分割した参考書を効率的に活用することで、達成感が得られ、学習意欲が向上する。

- 分解した参考書は、修復するための道具や方法を知っておくと、後悔せずに使い続けることができる。

- 参考書を捨てる際には、後で後悔しないように、必要かどうかを慎重に判断することが重要である。

- 教科書やノートの処分も、自分の学習にとって必要なものかどうかを見極めることが大切である。

- 繰り返し学習することで、試験対策が効果的に進み、知識の定着が期待できる。

コメント